【編集興記】ペットのスキンケアに関する意識調査~70%以上の飼い主が専門家のアドバイスがほしい

ちょっと気になったペット関連のトピックスを、編集スタッフが持ち回りで紹介する“不定期”コーナーです。

先日、動物用製薬会社である共立製薬が、「ペットのスキンケアに関する意識調査」を実施し、その結果をリリースしました。

調査対象は、同社が運営するフォトコンテストサイト「animaLabo(あにまらぼ)」の会員で、犬・猫の飼い主1,505人から回答を得ました。

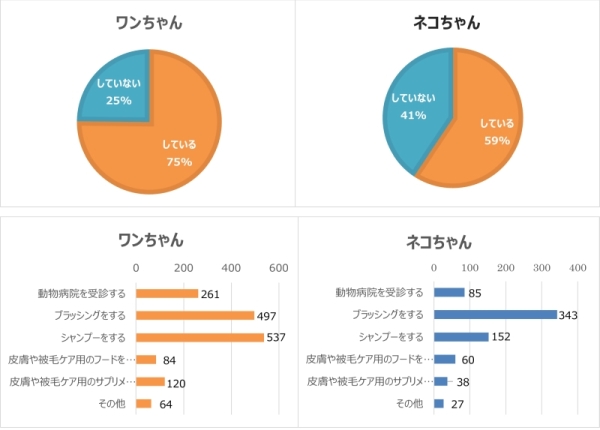

結果を見てみると、皮膚や被毛の定期的なケアをしているのは、犬7割超、猫約6割となっていました。具体的なケア方法は、犬は1位が「シャンプー」、2位が「ブラッシング」の順に対して、猫は順位が逆でした。

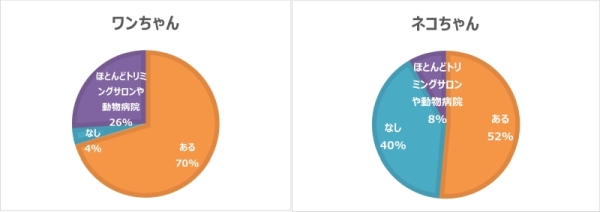

シャンプーについては、犬の場合は「自宅」が70%で「トリミングサロンや動物病院」が26%、猫の場合は「自宅」が52%で「トリミングサロンや動物病院」が8%、「しない」が40%となりました。

猫は水に濡れることを嫌うので、一般の飼い主がシャンプーをするのは難しいという背景があるのでしょう。また、トリミングサロンではなく、自宅でケアする飼い主が増えているのは、物価高騰の自己防衛とも考えられます。

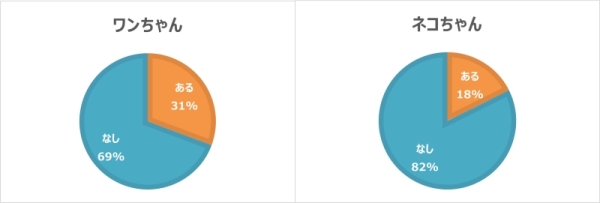

スキンケア(シャンプーなど)の具体的なやり方やコツについて、動物病院で「説明を受けたことがある」飼い主は、犬が31%で猫が18%で、「説明を受けたことがない」のは犬が69%で猫が82%でした。

この結果は当然かな、と思いました。こうしたケアについてはブリーダーやトリマー(サロン)の専門領域であって、動物病院でもサロンを併設していたり、皮膚専門の獣医がいないとアドバイスができないからです。

また、「皮膚や被毛ケア用のフードやサプリメント」の利用率があまり高くないというのは意外でした。昨今は、「菌活」による腸内フローラのバランスを好ましい状態にすることが、皮膚や被毛の健康につながるという研究もなされています。

ペトハピでも、“うんち先生”こと獣医学博士・川野浩志先生の「菌活のススメ」で、腸内環境を整える重要性を啓蒙しています。

犬や猫の皮膚pHは、犬が6.0〜7.0で猫が6.4〜6.9。皮膚㏗が高くなれば細菌が増えやすく、皮膚に異常が出たり疾患を発症します。

ではどうしたらいいのか?ズバリやることはふたつ。皮膚バリアを守る=皮膚㏗を弱酸性に保ちながら保湿すること。そして、皮膚の炎症の原因となるTh2細胞の暴走を食い止める=乳酸菌とオリゴ糖で腸内の善玉菌を元気にすることです。

そして、「シャンプーしたらしっかり乾かす」ことも忘れずに。腋窩(脇の下)や鼠径部(足の付け根)などは乾かしにくく、濡れたままだと皮膚や被毛のトラブルが起きやすくなります。

コメントを送信